推动中华文明重焕荣光

发布时间:2024-06-12 00:01:40 来源: sp20240612

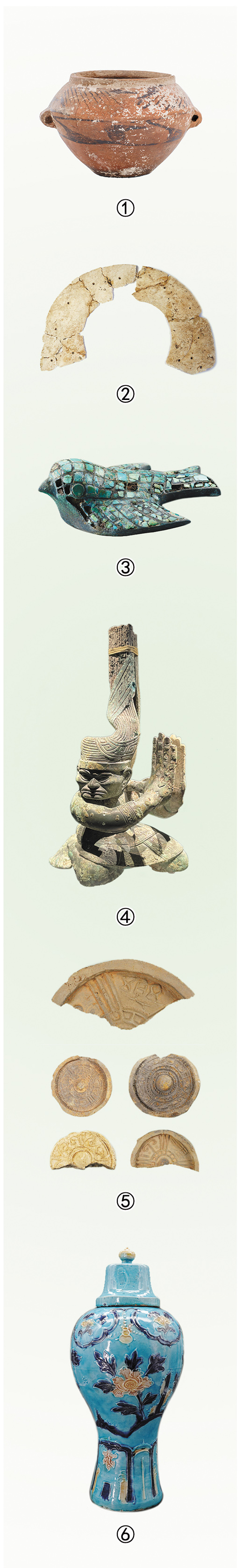

图①:辽宁马鞍桥山遗址出土的彩陶罐。 图②:安徽凌家滩遗址出土的宽体玉璜。 图③:陕西清涧寨沟遗址出土的绿松石铜鸟饰。 图④:三星堆4号坑出土的扭头跪坐铜人像。 图⑤:云南河泊所遗址出土的瓦当。 图⑥:南海深海沉船发现的珐华梅瓶。 以上图片均为国家文物局提供

良渚古城遗址公园。 新华社记者 黄宗治摄

游客在山西运城博物馆参观游览。 闫 鑫摄(人民视觉)

湖北通城的陶瓷非遗传承人向学生们传授陶艺制作技艺。 刘建平摄(人民视觉)

2023年,文化传承发展座谈会、全国宣传思想文化工作会议、文化遗产保护传承座谈会相继召开。习近平文化思想为做好新时代新征程文化遗产保护传承工作提供了根本遵循。

深化考古探索研究,推动文物活化利用,增强文明交流合作……本版梳理2023年文化遗产保护传承中的亮点,与广大读者分享一年来的重要收获。

——编 者

田野考古硕果累累

杨雪梅

云南元谋人早已写入教科书,2023年7月重启的考古意在为人类史提供更多资料。水洞沟遗址考古开始于1923年,目前正在进行的是第六次大规模系统化发掘,出土文物不断丰富着距今4万年至1万年左右的发展序列。

河北尚义四台遗址突破了以往对我国北方区域考古学文化的认识,为探索旧新石器过渡的中国北方模式、旱作农业起源提供了关键性证据。四台遗址和康保兴隆遗址都是“中华文明探源工程”的衍生项目“北方地区旱作农业起源与发展”的重要遗址。

新郑裴李岗遗址在一个墓主人左肩的陶罐中发现了残留物为大米的淀粉粒、红曲霉菌丝和闭囊壳等,推测在8000多年前,裴李岗人已经使用红曲霉发酵酿酒。在江苏兴化发现的一处距今约7000年的新石器遗址,出土大量陶器、骨器和木器,钻木取火器和六孔骨笛展现了先民们的精神世界。

2023年12月9日,国家文物局发布中华文明探源工程最新成果,勾勒出对中华文明起源和早期发展的最新认识——大概从距今约5800年开始,中华大地上各个区域出现较为明显的社会分化,进入了文明起源的加速阶段,距今5800年至距今3500年的长时段划分为古国时代和王朝时代两个阶段。古国时代分为3个阶段,第一阶段为距今5800年至5200年前后,代表性遗址为牛河梁遗址、凌家滩遗址;第二阶段为距今5200年至4300年前后,代表遗址是焦家、双槐树、石家河、良渚;第三阶段为距今4300年至3800年前后,代表遗址是石峁与陶寺。距今3800年进入以二里头为代表的王朝时代。

在中华文明探源工程中,多学科联合攻关硕果累累。尤其是与碳十四测年相结合,采用贝叶斯统计和核密度估计法对测年结果进行分析,在石峁遗址与三星堆遗址的测年中取得突破。古环境研究对距今5300年前后中原地区的地震、距今4600年至4300年期间长江下游地区的洪水泛滥等进行了综合分析,初步揭示了自然环境在中华文明起源中的作用。

夏文化探索取得重要进展。叶县余庄遗址发现大量高等级墓葬,尤其是具有显著礼制色彩的9件、7件、5件成组陶礼器随葬的出现,说明影响后世的中原礼制可能已经在龙山文化晚期或夏初期形成。

边疆考古一直备受关注。青海都兰夏尔雅玛可布遗址发现了位于两河交汇处的三角台地上的居址区,现存面积约3.5万平方米,文化堆积最厚约3米,同时发现3片相对独立的墓地,墓葬3228座,已发掘52座,是目前西北地区发现数量最多、保存最为完好的先秦时期墓葬群之一。出土的兼具东西方特点的文物对于研究诺木洪文化具有重要意义。

值得一提的还有水下考古。南海西北陆坡一号、二号沉船遗址是我国首次在1500米深海发现的明代沉船遗址,通过海洋物理探测、载人潜水器水下调查以及三维影像和激光扫描记录等,确认两处沉船的保存状况,实证中国先民开发、利用、往来南海的历史事实。